お口周りの癖、治した方がいい?

矯正治療

仙台市宮城野区の、ぬかつか矯正歯科クリニックです。

癖そのものは誰にでもある自然な行動ですが、歯や顎に負担をかける癖を放置すると、矯正治療が必要になるほどの不正咬合につながることもあります。お子様の健やかな発育のためにはもちろん、大人の方にとっても気づいたときに改善することがとても大切です。

この記事では、お口周りの代表的な癖の種類と、それが歯並びに与える影響、さらに改善のためにできることについて解説していきます。

目次

1. どんな癖の種類がある?

・ 1-1 舌癖

・ 1-2 口呼吸

・ 1-3 頬杖などの癖

2. 癖によって歯並びが変わる?

・ 2-1 上下顎前突

・ 2-2 開咬、過蓋咬合

・ 2-3 叢生

3. 癖を改善するにはどうしたらいい?

・ 3-1 気づくことが大切

・ 3-2 歯科医院での相談

・ 3-2 問題となる疾患やストレスの管理

【まとめ】

1. どんな癖の種類がある?

1-1 舌癖

1-2 口呼吸

鼻ではなく口で呼吸する習慣は、お口周りの筋肉のバランスを崩します。常に口が開いた状態が続くことで、舌の位置が下がり、上顎の成長不足や歯列の狭窄を引き起こすことがあります。さらに口が乾燥しやすくなることで、虫歯や歯周病のリスクも高まります。口呼吸はアレルギーや鼻炎などが背景にあることも多く、単なる癖ではなく体質や病気に関連している場合も考えられます。1-3 頬杖などの癖

勉強中やスマートフォンを見ているときに頬杖をつく癖は、顎に偏った力を加えます。長期間続くと顎の歪みや顔の非対称を招き、歯並びにも影響します。その他、爪を噛む、唇を噛む、寝るときにうつ伏せで顔を押しつけるといった癖も同様に歯並びの乱れにつながります。 これらの習慣は子どもに多く見られますが、大人でもストレスや無意識の癖として残っていることがあります。2. 癖によって歯並びが変わる?

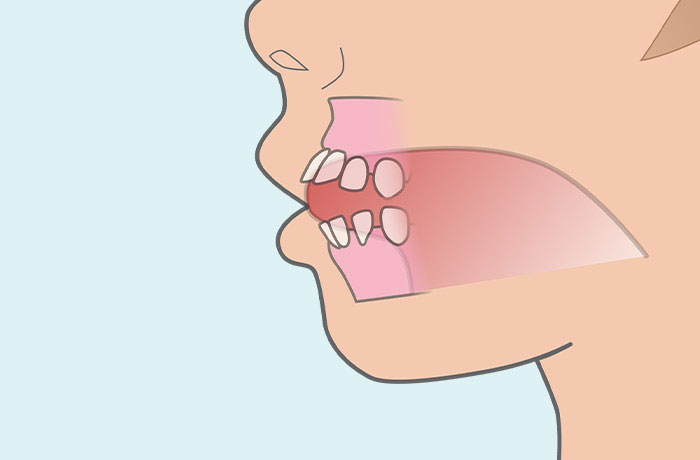

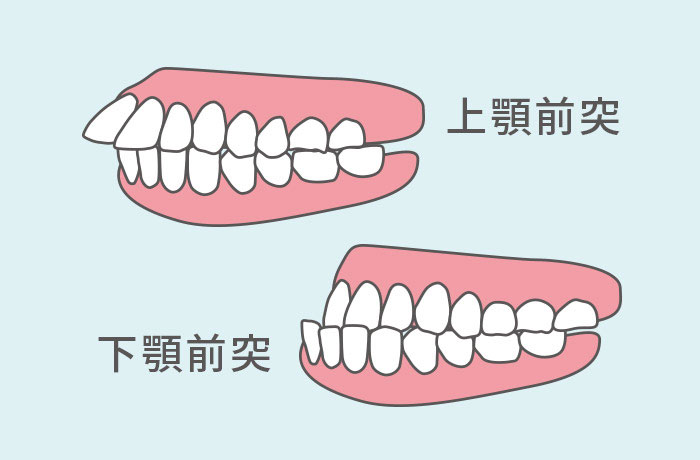

2-1 上顎前突、下顎前突

また、歯が前に傾くと唇を閉じにくくなり、さらに口呼吸が悪化するという悪循環に陥る場合もあります。

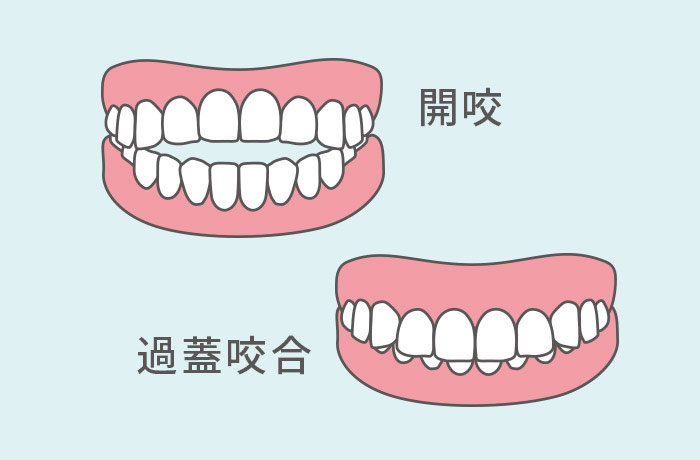

2-2 開咬、過蓋咬合

また逆に、深く噛み込みすぎる過蓋咬合になるケースもあります。どちらも自然に治ることは少なく、長期的に咀嚼機能や顎関節への負担につながるため注意が必要です。

2-3 叢生

3. 癖を改善するにはどうしたらいい?

3-1 気づくことが大切

まずは癖があることを自覚することが重要です。例えば、机や鏡に「口を閉じよう」「舌は上あごに」と書いたメモを貼るだけでも、意識するきっかけになります。保護者の方が、お子様の口元が開いているときに優しく声をかけるのも効果的です。3-2 歯科医院での相談

癖の影響が歯並びに出ている場合や、自分では改善が難しいと感じる場合は、歯科医院で相談しましょう。必要に応じて筋肉のトレーニングなどを矯正治療と組み合わせることで、より良い効果が得られます。また、定期的なチェックによって癖の再発を防ぐことも可能です。3-3 問題となる疾患やストレスの管理

口呼吸の背景にはアレルギー性鼻炎や扁桃肥大などの疾患が隠れていることもあります。その場合は耳鼻科での治療も並行する必要があります。また、爪噛みや唇噛みはストレスから来る場合が多いため、生活習慣の見直しやリラックスできる環境づくりも大切です。

【まとめ】

お口周りの癖はちょっとした習慣と軽視されがちですが、歯並びや顎の成長に大きな影響を与えます。舌癖、口呼吸、頬杖といった癖が続くと、上額前突、下顎前突や開咬、叢生などの不正咬合につながり、見た目や機能面での問題を起こす可能性があります。癖を改善するためには、まず自分の癖に気づくこと、そして必要に応じて歯科医院で専門的な指導を受けることが大切です。お子様だけでなく大人の方にも当てはまる内容ですので、気になる癖がある方は早めに相談されることをおすすめします。